Тратить время читателя на изложение избитых истин о том, что «без воды и ни туды, и ни сюды», мы не станем. Упомянем лишь, что вода важна для человека с нескольких сторон. Помимо того, что вода необходима нам для питья, она также используется для различных хозяйственных нужд, начиная от использования её человеком для гигиенических процедур, и заканчивая применением её в сельском хозяйстве или строительстве.

В 2018 году на территории Чехии при строительстве автострады был обнаружен колодец периода неолита. Археологи, проведя дендрохронологический анализ дубовых брёвен колодезного сруба, установили , что он был сооружён более 7200 лет назад. Таким образом, этот квадратный колодезный сруб размером 0,8 х 0,8 м и высотой 1,4 м, является одной из самых древних на Земле сохранившейся деревянной постройкой [1].

В этой заметке мы поговорим о питьевых колодцах не столь почтенного возраста. Речь пойдёт о колодцах, существовавших на территории Восточной Пруссии со средних веков.

Для начала определимся с некоторыми терминами и типологией колодцев.

В общих чертах питьевой колодец состоит из колодезного ствола (или шахты) и подъёмного механизма, с помощью которого воду поднимают на поверхность. В качестве такого механизма используются либо коромысло (так называемый «журавль»), отстоящее от колодца на некотором расстоянии, либо ворот, который устанавливается непосредственно над стволом колодца. К журавлю или вороту одним концом крепится верёвка или цепь. К противоположному концу крепится ведро, в которое и набирается вода. Сам колодец, для защиты от попадания в него грязи и мусора (листьев, веток, пыли, животных и т.д.), как правило, накрывается навесом или над ним сооружается некое подобие ящика с дверцей. На дно колодца насыпают фильтрующий материал в виде щебня, мелких камней и песка.

Выкопать колодец можно двумя способами, отличающимися в зависимости от типа грунта: открытым и закрытым. Первый способ применяется при наличии твёрдых грунтов и свободного пространства, позволяющего выкопать яму, значительно превышающую размер шахты будущего колодца. Яму углубляют до водоносного слоя, а потом внутри неё сооружают сруб. Пространство между стенками сруба и краями ямы засыпают выбранным до этого грунтом.

Закрытый способ используют при наличии сыпучих грунтов или недостатка пространства для того, чтобы выкопать большую яму. В этом случае стенки ствола колодца обсаживают защитным материалом по мере углубления шахты, постепенно опуская нижние слои обсадки и наращивая их сверху.

Также различаются колодцы по форме сруба (круглые и прямоугольные) и по материалу, из которого сделан сруб (дерево, камень, кирпич).

Колодцы, выкопанные на территории Восточной Пруссии, можно разделить на замковые, усадебные, городские и деревенские.

Сведениями о колодцах, которыми пользовались пруссы до завоевания их земель Немецким орденом, мы не располагаем. Поэтому самые древние из дошедших до нас колодцев относятся к орденским временам.

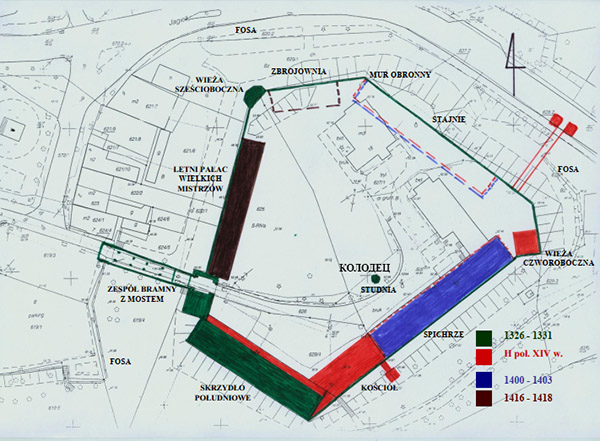

Нет сомнения в том, что рыцари, оказавшись на территории, граничащей с враждебными прусскими племенами, понимали важность не только надёжных замковых стен, защищающих их нападений врага, но и источников воды внутри них. Несмотря на то, что замки орден строил возле естественных или рукотворных источников воды (рек, ручьёв, озёр, прудов), в любом замке в обязательном порядке выкапывался колодец, а в крупных укреплениях их было несколько. Именно о замковых колодцах и пойдёт речь в этой заметке.

Расположение колодца в стенах замка определялось его особой важностью для выполнения оборонительных и экономических функций замка, особенно в условиях вооруженных конфликтов, когда замок становился объектом длительной осады, а доступ к питьевой воде гарантировал выживание гарнизона и сохранение его обороноспособности.

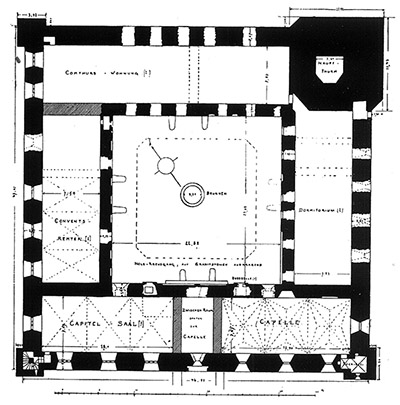

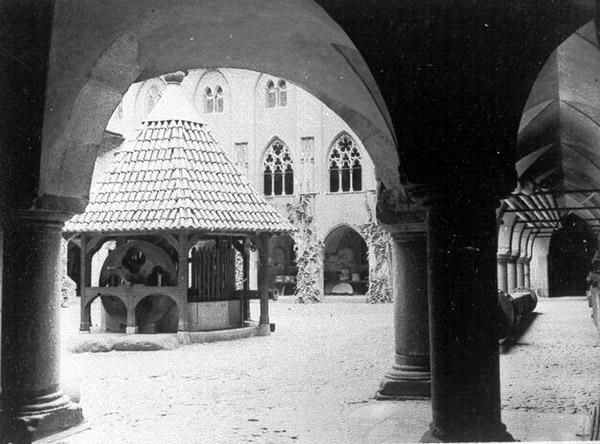

Колодцы, построенные в небольших замках, располагались, как правило, в центре замкового двора, что обеспечивало примерно равный доступ к источнику воды из любой точки укрепления, что было особенно важно при тушении пожара.

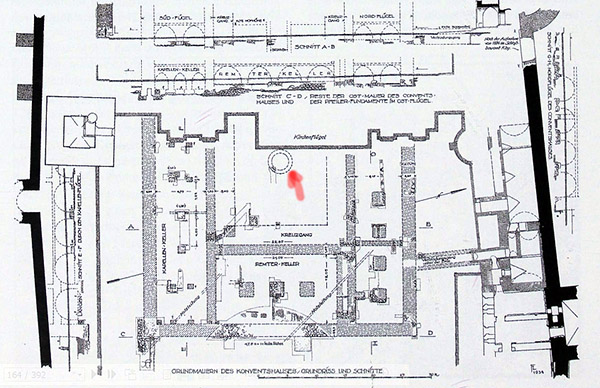

Правильно выбранное расположение колодцев также облегчало хозяйственную работу в замке, поэтому их часто строили возле таких помещений, как кухня, пивоварня, пекарня и солодовня. Это практиковалось в случае больших замковых комплексов с пространными внутренними дворами, где хозяйственные помещения располагались в отдельном крыле. Колодцы могли находиться даже внутри замковых помещений.

В замке Мариенбург имелось как минимум 19 колодцев [2], большинство из которых находилось как раз возле хозяйственных помещений. Наличие кухни как в Высоком, так и в Среднем замке потребовало строительства отдельных колодцев поблизости. До наших дней сохранился колодец в оконной нише Высокого зала замка, примыкающей к Большой трапезной, где питалась братия, и на кухне, где готовилась пища. На форбурге замка колодцы располагались рядом со скотным двором, возле бондарни, солодовни, в пивоварне, в саду, возле конюшни и т.д.

В замке Грауденц (Грудзёндз), имевшем довольно обширный внутренний двор, колодец располагался возле кухни, пекарни, пивоварни и других хозяйственных построек.

В меньшем по размеру замке Штрасбург (Бродница) колодец был сооружен также возле кухни.

Колодец в замке Торн (Торунь) находился в главном южном крыле, первый этаж которого был занят хозяйственными постройками и где располагалась кухня.

Возле кухни располагались и колодцы в замках Штум, Пройссиш Марк (Пшезмарк) и Бютов (Бытув).

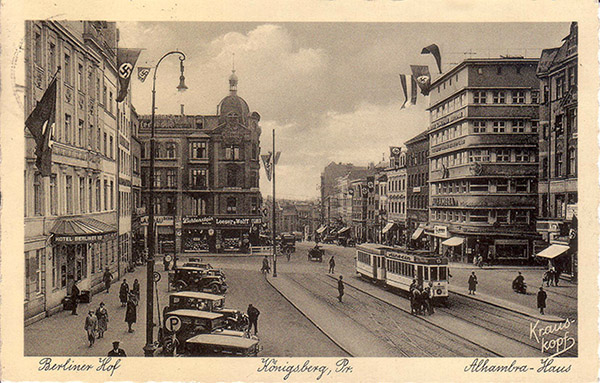

В замке Кёнигсберг основной колодец располагался в центре замкового двора [4]. Как минимум ещё один находился в саду, а вода из него предназначалась также и для пристроенной в конце XV века к жилищу верховного магистра купальной комнаты. Основной колодец выполнял свои функции вплоть до конца 1920-х годов.

Колодец также использовался для удовлетворения гигиенических потребностей жителей замка и его гарнизона (мытьё и стирка). В Мариенбурге, на первом этаже замка, на крыльце перед трапезной, имелось отверстие, через которое забиралась вода из колодца, вероятно, находившегося в подвале. На этаже, куда таким образом подавалась вода, находился туалет (lawater). В Das Ausgabebuch des Marienburger Hauskomturs, то есть в казначейской книге комтура Мариенбурга, упоминается о существовании колодца возле бани при местном лазарете.

Колодезная вода для стирки использовалась также в замке Рагнит (Неман) [5], но причиной этому было, в первую очередь, её плохое качество, о чём будет сказано ниже.

Все известные из исторических и археологических источников колодцы в тевтонских замках были частично или полностью облицованы камнем. Облицовка представляет собой плотный кожух по всей высоте ствола — от дна до оголовка. Основная задача облицовки — защитить ствол колодца от осыпания и обезопасить его от загрязнения.

Для облицовки чаще всего использовались камни, соединённые известковым раствором. Например, облицовка колодца замка Меве (Гнев) и в Высоком замке в Мариенбурге была выполнена из гранита. Колодец в замке Рагнит был облицован известняком.

Иногда камни, используемые для облицовки, подвергались обработке. Уже упоминавшийся колодец в замке Бютов выше поверхности земли был сложен из полностью обработанного камня. Три яруса облицовки ниже поверхности земли сложены из камня, обработанного с одной стороны, при этом обработанной стороной камни обращены внутрь шахты. Ещё ниже ствол облицован необработанным камнем. Колодец в замке Остероде (Оструда) облицован камнем, также обработанным лишь с одной стороны [2].

Для облицовки замковых колодцев помимо камня дополнительно применяли также и дерево. Шахта колодца в Штрасбурге от поверхности земли и до глубины примерно 8 м облицована камнем, а ниже представляет собой деревянный сруб.

Такая же комбинация материалов использовалась и для облицовки одного из колодцев Высокого замка в Мариенбурге (верхняя часть ствола колодца была облицована камнем, а ниже для облицовки использовался дуб), а также в замках Херренгребин (Грабины-Замечек) и Роггенхаузен (Рогужно-Замечек).

Другим примером комбинирования материалов для облицовки является колодец в замке Зольдау (Дзялдово), где нижняя часть шахты облицована кирпичом, а верхняя диким камнем. Также комбинация камня и кирпича использовалась для облицовки шахты колодца в Кёнигсберге [4].

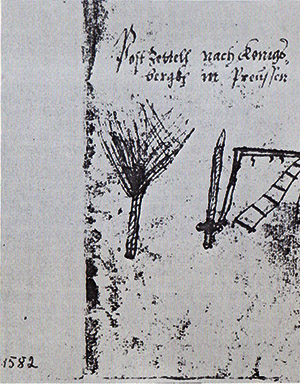

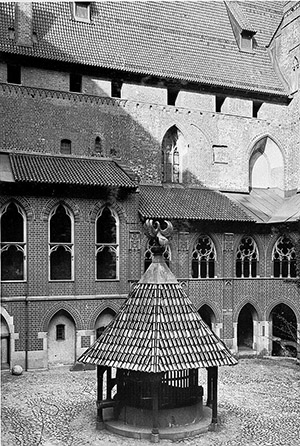

Часть колодезного сруба, находящегося над поверхностью земли, помимо возведения стен, защищающих колодец от попадания в воду мусора и грязи, дополнительно накрывалась навесом или крышей. Являясь малозначимой архитектурной деталью, такие сооружения очень редко фиксировались в исторических документах и меньше всего сохранились с точки зрения археологии. Те скудные сведения, которыми мы располагаем, свидетельствуют о том, что в качестве опоры для кровли использовались брёвна, а кровельным материалом служила черепица (Штум), свинец (Херренгребен) и дерево (Мариенбург) [2].

В Штрасбурге, Зольдау и Остероде колодцы располагались в галереях, расположенных по периметру двора, что позволило отказаться от необходимости сооружать отдельную крышу над колодцем.

Как известно, значительная часть орденских земель находилась на низинах с небольшими абсолютными высотами над уровнем моря. Да и места для возведения замков рыцари нередко выбирали не самые оптимальные с гидрографической точки зрения — на болотах, невысоких мысах. Часто протекающие рядом водотоки запруживались, чтобы поставить на них водяную мельницу и, одновременно, создать пруд, служащий естественной преградой для врага. Все перечисленные факторы определяли относительно неглубокое залегание водоносных слоёв в таких местностях, и, как следствие, небольшие глубины питьевых колодцев. Поэтому вода в них, и без того являющаяся стоячей, была не самого лучшего качества. Уже упоминавшаяся облицовка ствола колодца защищала его от попадания загрязнённой поверхностной воды извне, отчего важной задачей было поддержание герметичности стенок колодца. (В скобках можно заметить весьма спорное утверждение, найденное в одном из источников, о том, что внутренний двор орденского замка специально имел определённый уклон в сторону колодца для отвода дождевых вод [5]). Кроме того, как уже говорилось выше, на дно колодца строители помещали различные природные фильтры. В некоторых случаях (Меве, Мариенбург, Штрасбург), дно колодца застилалось деревянным настилом, который, возможно, также играл роль своеобразной защитной мембраны [2].

Важной деталью конструкции колодца являлся подъёмный механизм, облегчающий подъём воды на поверхность. Самым распространённым был колодезный ворот, состоящий из вала, на который наматывалась верёвка или цепь и одного или нескольких колёс, предназначенных для вращения вала. Валы могли быть окованы железом и для прочности скреплены металлическими обручами. До конца Второй мировой войны существовали постройки с поворотным колесом, возведённые над колодцами в замках Кёнигсберг и Мариенбург. Воду из замкового колодца в Кёнигсберге поднимали наверх с помощью насоса вплоть до весны 1945 года [7].

В казначейской книге комтура Мариенбурга за 1414–1417 годы зафиксированы цены на колодезные канаты, сделанные для различных замков и орденских городов. Самые дешевые из них стоили 13 и 14 шиллингов*, а самые дорогие 1,5 марки и 1 скот** и почти 3 марки. Следует предположить, что цена зависела от материала, из которого были сделаны канаты, и их длины. Некоторые из них наверняка были изготовлены из лыка, как и верёвка, использованная для колодца, находившегося рядом с Большой трапезной в Мариенбурге [2].

Большинство замковых колодцев имело шахту круглого сечения, несмотря на относительную сложность их строительства. Это обуславливалось несколькими причинами: при равной длине периметра площадь круга больше, чем прямоугольника, и, как следствие, круглый колодец имеет больший объём водного столба, нежели прямоугольный, а материала на его изготовление уходит меньше, к тому же вертикальные нагрузки на стенки круглого колодца приводят к лучшей герметизации облицовки шахты. Поэтому есть основания предполагать, что те прямоугольные замковые колодцы, которые упоминаются в документах или обнаружены при раскопках, были построены таковыми из-за нехватки средств или времени, и в последующем их предполагалось переделать в круглые [2].

Диаметр колодцев варьировался от 1,65 до 3 м, в большинстве своём составляя 2-2,5 м.

Можно предположить, что размеры колодцев зависели от их предназначения. Колодцы диаметром менее 2 м могли быть временными или предназначались для небольших замковых укреплений. Колодцы диаметром более 2,5 м, хотя и были намного более дорогими и трудоемкими в реализации, строились в более крупных опорных пунктах. Колодец замка Кёнигсберг имел диаметр 3 м [7].

Глубина замковых колодцев также была разной и зависела только от глубины залегания водоносного слоя. Очевидно, там, где это было возможно, строители колодцев ставили задачу достичь более чистых водоносных горизонтов, избегая более мелких и часто загрязненных слоёв. При определении глубины колодцев следует учитывать и колебания уровня залегания водоносных горизонтов в исторической перспективе. К примеру, один из колодцев Высокого замка Мариенбурга сейчас имеет глубину 18 м, в орденские же времена глубина его доходила до 27 м [2]. Глубина колодца в замке Штум до зеркала воды в 2012 году составляла 24,5 м [8], а общая глубина его достигает 30 м, при этом вода в колодце даже в новейшее время была отменного качества. Колодец во вдоре замка Кёнигсберг имел глубину 13 м [3]. В то же время колодец в замке Фогельзанг (Мала Нешавка) имел глубину всего 5,5 м [2].

В заключение нужно отметить, что работы по строительству колодца в замке были весьма непросты и недёшевы. В орденских документах есть записи о расходах на строительство колодца в замке Рагнит: в 1402 года плотнику Никлусу Холланту было выплачено 2,5 марки за несколько недель работы над колодцем. Помимо собственно землекопов, для подобных работ привлекались также плотники, каменщики и даже оловянщики. Для поддержания колодца в надлежащем виде (контроль за состоянием облицовки ствола, устранение протечек, чистка дна колодца, замена фильтрующих материалов и т.д.) также привлекались особые работники.

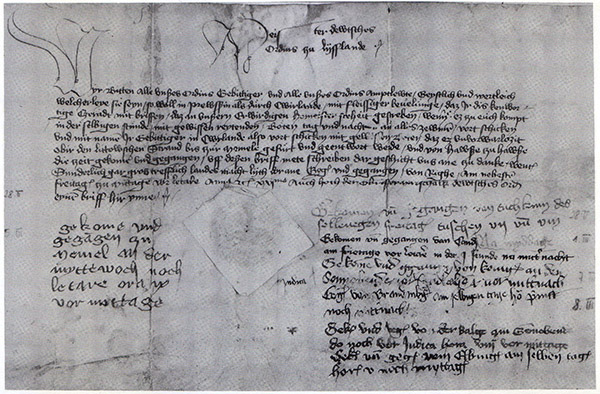

Бывали случаи, когда найти мастера для обустройства колодца на месте не удавалось, и замковые власти вели долгую переписку с «центром» с просьбой прислать им нужного специалиста. Яркий пример тому — многолетняя эпопея со строительством уже упоминавшегося колодца в Рагните.

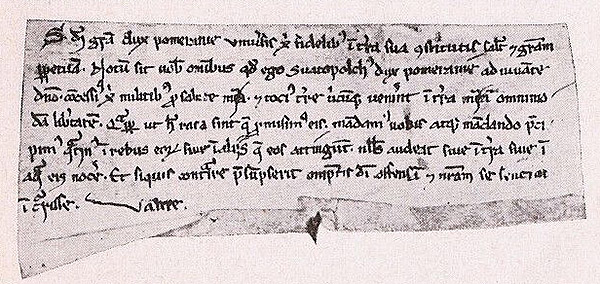

Первые письменные свидетельства о колодце внутри замка Рагнит (ещё один колодец имелся на форбурге, и с ним-то было всё в порядке) относятся к осени 1402 года. Затем, на протяжении нескольких лет (по меньшей мере до весны 1409 года) велась интенсивная переписка между комтуром Рагнита и верховными магистрами Немецкого ордена, в которой Рагнит просил о помощи, в первую очередь, людьми, которые смогли бы помочь решить нескончаемые технические проблемы, которые доставлял злополучный колодец: мало того, что воды нём было мало, так она ещё была непригодна для питья из-за того, что колодезная шахта оказалась то ли рядом с плывуном (dripsande), то ли непосредственно в нём, из-за чего появлялись постоянные протечки в облицовке. В частности, из переписки становится понятно, что для работ по удалению воды и песка из колодца для устранения протечек в облицовке, требовался труд как минимум 24 человек, работающих днём и ночью. В 1405 году в Рагнит было отправлено аж 20 ластов*** извести (известковый раствор, как уже упоминалось, использовался для кладки камней при облицовки ствола колодца). В середине августа 1407 года в Рагнит для работ в колодце прибыл плотник Ханнус Андрис с ещё одним безымянным мастером. Но проблемы устранены не были, поскольку в декабре того же года есть есть упоминание об оплате работ (10 марок) по обтесыванию камней для облицовки. Неизвестно, были ли решены проблемы с колодцем весной 1409 года, но последние дошедшие до нас сведения говорят о том, что в это время в Рагнит были вновь отправлены тёсаный камень и колодезный ворот [5].

Примечания:

* Шиллинг (Schilling) — серебряная монета, 1/60 прусской марки.

** Скот (Scot) — денежная единица в орденской Пруссии, 1 прусская марка = 24 скота, 1 скот = 9 граммов серебра.

*** Ласт (англ., нем. – Last) – мера объёма сыпучих тел (в основном, зерна), применявшаяся в XIV-XIX веках в портах Балтийского моря. Составлял 3000-3840 литров.

Источники:

1. Vostrovská I., Petřík J., Petr L., Kočár P., Kočárová R., Hradílek Z., Kašák J., Sůvová Z., Adameková K., Vaněček Z., Peška J., Muigg B., Rybníček M., Kolář T., Tegel W., Kalábek M., Kalábková P. Wooden Well at the First Farmers’ Settlement Area in Uničov, Czech Republic. — Památky archeologické CXI (111), 2020, 61-111

2. Kulczykowski W. Studnie zamkowe na terenie Państwa Krzyżackiego w Prusach, Komunikaty Mazursko-Warminskie, nr. 1 (279), 2013, s. 3–17.

3. Pawlowski A. Zamek w Sztumie. Urząd Miasta i Gminy Sztum. Karpiny, 2007, 78 s.

4. Lahrs F. Das Königsberger Schloss. Kohlhammer, Stuttgart, 1956.

5. Jóźwiak S., Trupinda J. Budowa krzyżackiego zamku komturskiego w Ragnecie w końcu XIV–na początku XV wieku i jego układ przestrzenny, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 57, nr 3–4, s. 339–368.

6. Замки и укрепления Немецкого ордена в северной части Восточной Пруссии: Справочник /Авт.-сост. А.П. Бахтин; Под. ред. В.Ю. Курпакова. Калининград: Терра Балтика, 2005. 208 с.

7. Wagner W. D. Das Königsberger Schloss: Eine Bau- Und Kulturgeschichte. Band 1: Von der Gründung bis zur Regierung Friedrich Wilhelms I. (1255–1740). — Schnell & Steiner, 2008, p. 392

8. www.nowysztum.pl/serwisy/art/ciekawostki/c3.htm